安藤優子さん「仕事、育児、夫婦関係の愚痴…それって立派な社会問題です」

フリーキャスター・ジャーナリストとして活躍する一方、母校の大学院で研究を続けてきた安藤優子さん。自身の博士論文をもとにした著書『自民党の女性認識──「イエ中心主義」の政治指向』が話題です。女性は、妻は、母はこうあらねばならない。私たちの価値観の中に、根強く残る規範意識はどこからくるのか。安藤さんに話を聞きました。

こちらの記事も読まれています

▶︎安藤優子さん「こうあるべき」なんて苦痛以外のなにものでもない

profile

安藤優子さん

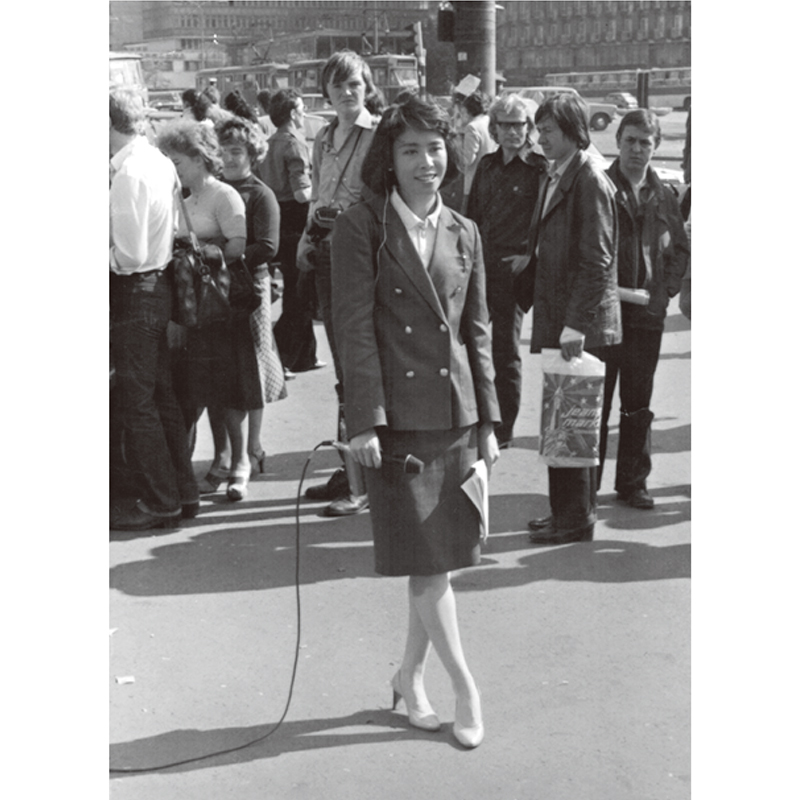

キャスター・ジャーナリスト。1958年生まれ。東京都立日比谷高校からアメリカ・ミシガン州ハートランド高校に留学。同校卒業。上智大学外国語学部比較文化学科卒(現:国際教養学部)。上智大学大学院グローバル・スタディーズ研究科グローバル社会専攻修士課程を経て、同専攻博士課程後期・満期退学。グローバル社会学博士号取得。1986年、テレビ朝日系「ニュースステーション」のフィリピン報道で、ギャラクシー賞個人奨励賞を受賞。その後はフジテレビ報道と契約。1987年から連日、ニュース番組の生放送でキャスターとして取材、放送を手掛けてきた。フジテレビ系では「スーパータイム」「ニュースJAPAN」「スーパーニュース」を経て、同系の「直撃LIVE グッディ!」MC等を務めた。

おじさんたちの海を

泳いでたどりついた場所

私がテレビ局で報道の仕事をはじめたのは40年ほど前のことです。当時の現場は見渡すかぎり、おじさんの頭しか見えない男社会の大海原でした。当時のテレビ業界には、少し前の森喜朗さんの発言じゃないですが、女性はこうあるべきだ、わきまえろという暗黙のルールみたいなものがありました。大学在学中からアルバイトでテレビ局に入った私に与えられたのは、男性司会者の横に座っているアシスタントの仕事です。堅いニュースを読むのは男性と決まっていて、横でにこやかに相槌を打つのが私の役割でした。そこで最初にアッパーカットをくらった、と思ったのはフィリピンのベニグノ・アキノ元上院議員暗殺事件のニュースを報じたときのことです。アメリカに亡命していたアキノ氏が、帰国直後に空港で殺されるというショッキングな出来事でした。映像を見ながらその様子を実況中継したとき、ちょっとしたコメントを挟んだら、視聴者から批判が殺到しました。

「女が国際的な大事件を実況レポートするとは何事か。生意気だ」というわけです。にこにこ笑って余計なことは言わず、おとなしくしていないと、この社会で受け入れられないんだ、と思い知りました。はっきりと文字で書かれているわけではないけれど、男たちの作ったルールが確かにあって、それを守らないならいる場所はないという、無言の圧力を感じたのです。それから私は、おじさんたちにかわいがられようと意識してみたり、仕事に慣れてからは、おじさんと同じような振舞いを意識して同化することで仲間に入れてもらったり。男性たちから敵視されないように振る舞って、自分のキャリアや居場所を作ろうともがきました。年を経て当時を振り返るようになり、自分の後に続く世代には、そんな働き方や生き方をして欲しくないという思いが猛烈にこみ上げてきたのです。

1981

この年、ポーランド・ワルシャワで初めての海外生中継に挑戦しました。

1992

前年に勃発した湾岸戦争の関連取材のためクウェートへ。爆撃を受けた車輌の前で。

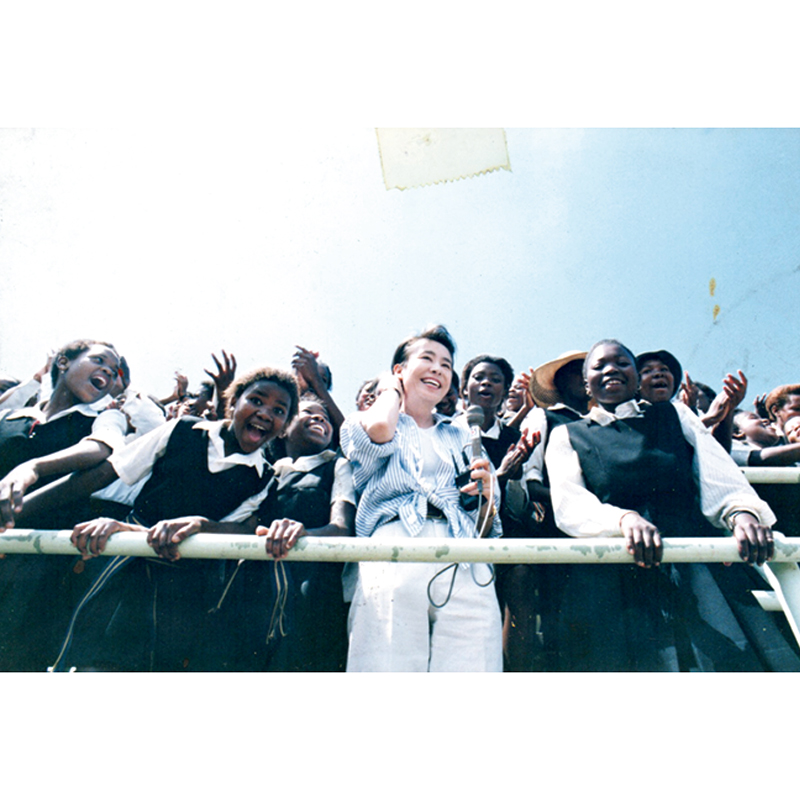

1994

ネルソン・マンデラ氏解放後の全人種が参加する初めての選挙取材のため南アフリカへ。

世間が女性に向ける「視線」

──ご著書を読んで、日本の政治ってどうしてこうなの?なぜ世の中の実情が反映されないの?本当に社会課題を解決する気があるのだろうか?というモヤモヤの正体がわかってきたような気がしました。

この本は、私が大学院で書いた論文を大幅に改稿しコンパクトにまとめたものです。研究の出発点は、なぜ日本には女性議員がこれほど少ないのかというシンプルな疑問でした。でも、いざ調査をはじめてみると、選挙制度や政党のシステムが男女平等に整備されても、結局はそれを運用する人たちの意識が変わらない限りは、絵に描いた餅だということがわかってきました。

女性に注がれる視線、私は本の中でそれを「女性認識」と呼んでいるのですが、その視線の正体をつかまない限りは謎が解けないと思いました。世間一般が女性に向ける視線はどうやって育まれてきたのかということを、社会学的な視点で見ていくうちに、女性の社会進出や政界進出を阻んでいるのは、社会制度だけではない。世の中に根付いている女性に対する視線に、どうやら解答があるらしいと感じたのです。

──近年、女性の権利やそれに関わる社会制度を見直そうという機運は高まっています。でも政治の世界、特に政権与党である自民党は保守的な考え方が根強くあるので、現状を変えるのが難しい。そう思ってしまうことがあるのですが……。

この前、自民党内の夫婦別姓を早期に実現させる議連の会合に出たんですよ。伝統的家族観が根強いと思われる自民党ですが、夫婦別姓に賛成の人も多くいるのです。ただ、少数派の人ほど声が大きいということもありまして……。党全体が非常に保守的な思想を持っている印象を受けるのだと思うのですが、「このままじゃ駄目だ」という意識を持つ議員の声も多く聞きます。

本の中で書きましたが、党の中で長年共有してきた、女性を個人ではなく、イエの構成員、家庭の妻であり、母であり、娘であるという認識で捉える価値観を今すぐ全て払拭することは簡単ではありません。自民党がそういった女性認識を再生産し続けてきたことには大きな責任があると思います。「再生産」というのは、そのことにさほど疑問や関心を払わないで今日まで温存してきたということです。女性に対する認識が時代遅れだと言われても、まともに議論をしないで、そのまま放置し今に至ってしまった。こういうときこそ、変革の狼煙を上げるのは野党の仕事だと思いますし、与党内にも現状に危機感を持つ人も多くいる今は、政治や世の中を変える大きなチャンスだと思うんです。

──女性が働き続けるための制度も以前と比べたら整ってきているといえるでしょう。でも、しんどい。なぜでしょうか。

安倍政権では「女性が輝く社会」という成長戦略の柱になったスローガンがありましたが、こんなの余計なお世話だと思った人もいることでしょう。何か違和感を覚えるのは、「女性が輝く」ことを人権の問題ではなくて、経済の問題にしているからだと思います。女性を労働市場に戻すために待機児童ゼロを目指すといった政策は、おしなべて経済政策なわけですから、その人個人を支援し、リスペクトするジェンダー政策とはかけ離れています。そのあたりを曖昧にして、女性が輝くという、抽象的な言葉にまとめてしまうと非常にあやふやなことになってしまう。

社会はすでに多様化し、パパとママと子ども2人というモデルケースが当たり前の時代ではありません。シングルマザーもいれば、離婚、再婚する人、血縁だけではないつながりを持つ家族もいる。時の政権が色々な家族の形や個人を尊重することを忘れ、経済政策に役立つかどうかという視点で女性を見てきた、ということに気がつくべきではないかという思いもこの本に込めました。自民党だからいいとか悪いと結論づけることではありませんが、政権与党の経済政策の中で、女性に一定の役割が期待され利用されてきたという流れがあって、それに対しておかしいと思えば声を上げていく必要があると思いますし、政権側もそういう声をちゃんとすくい上げて、共感できる政策を実現させていくべきだと思うわけです。

インスタにもたびたび登場。ちょっとお調子者で食いしん坊なフレンチブルドッグのリンゴ。

それってただの愚痴

じゃなくて「社会問題」です

──育児中の友人たちが集まると、夫の態度があり得ないとか、育児がつらい、将来が不安など、皆悩みを抱えているよう。でもそれは個人的な愚痴にとどまっていて、政治に問題があるという結論に行きつくことはほとんどありません。

今の若い世代の男性たちの中には非常にフラットな考え方をする人も多いように感じますが、今も社会の中心を担う中年以降の世代の男性たちの意識はなかなか変わりません。うちの旦那も、私と同い年ですが旧態依然の価値観のままです。最近は私の本を読んでちょっとわかってきたなんて言っていますが……。ママ友同士で不満や愚痴を言ってスッキリすることはあっても根本的な解決にはならないですよね。これまで女性がどれほどの負担を背負ってきたか可視化するためにも、みんなで「こんなの冗談じゃない」って言うべきだと思います。友人や後輩から愚痴を聞くこともよくありますが、もはやそれって愚痴じゃない。

立派な社会問題ですよ。ただの愚痴だと思ったらそこで終わっちゃうじゃないですか。多くの女性が自分のイライラやモヤモヤを些細なことだと思っているようです。皆さん賢明だから、何とか自力で乗り越えよう。自分が頑張ればいいと思っているんですよ。でも、そうじゃない。女性の困難に対して、あまりにも社会が無知で無理解であるか、私は本を書いて痛感しました。おかしいんじゃないかと言うと、ややこしい面倒くさい女だと思われる。それは厄介だからと、不満があっても黙っている方も相当数いると思います。でも、それこそが社会が求める女性像を温存させている原因になっているのではないでしょうか。

体形の変化やメンタル不調に悩んだ30代、40代から、体を鍛えることが習慣になりました。

これが「常識」という鎧は

脱いでしまおう

──「自分の夫選びが間違っていたから」「仕事を辞めたのは自分の意思で決めたことだから」などと、社会のせいじゃない。結局は自己責任、と自分の悩みや不満を結論づけることが多い気がします。

日本のお母さんたちって、本当に頑張っていると思います。昔アメリカに留学しているときに、ホームステイしていた家のお母さんは、やれることは全部電化製品にまかせるという考え方の人でした。お弁当は、アメリカのランチといえば、これといった感じのピーナッツバターとジャムをはさんだだけのサンドイッチにリンゴまるごと1個が定番でした。私の母親は、ぬか漬けをつけて、台所を綺麗に拭き上げ、お弁当にはおかずを何品も入れて、と朝から晩まで家事をしていたのでそのギャップに驚きました。

これは価値観だからどちらがいいというわけではないけれど、日本のよき母親像というイメージが強固にあって、そこからちょっとでも外れちゃうと、母親失格だと言われちゃったりする。でも、今は共働きでないと生活が成り立たない、子どものお弁当に手をかける余裕なんてないという人もたくさんいるはずです。自分の親世代のように手をかけて子育てをする自信がない、という声も耳にします。親になるなら完璧じゃなくちゃダメで、自分にはそれができないと思ってしまう。そういうような刷り込みがあるのかなと思うと、ちょっと悲しくなります。これからの世代には、完璧とか常識という鎧は脱いじゃって、と伝えたいですね。

普段のファッションなど日々の暮らしの様子を発信しています。@yukoando0203

book

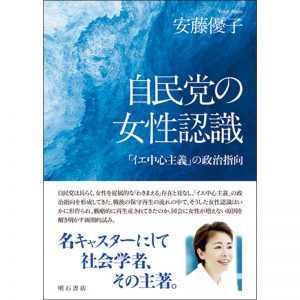

『自民党の女性認識 ──「イエ中心主義」の政治指向』

(明石書店)2,750円

自民党は長らく、女性を従属的な「わきまえる」存在と見なし、「イエ中心主義」の政治指向を形成してきた。戦後の保守再生の流れの中で、そうした「女性認識」はいかに形作られ、戦略的に再生産されてきたのか……? 国会に女性が増えない原因を解き明かす画期的試み。

あわせて読みたい

▶︎安藤優子さんが考える「少子高齢化を解決するかもしれない“一つの方法”」

▶︎安藤優子さん 40代で「自分の主人は自分なんだ」と思えるように

▶︎【すぐに実践したい!】知恵の見せ所!「もったいないを減らす」25選

取材・文/髙田翔子 編集/フォレスト・ガンプJr.

*VERY2023年3月号「自民党の「女性認識」を問う本を書いた キャスター・ジャーナリスト安藤優子さん 家事が、仕事が、育児が、夫婦関係がしんどい…… それって、立派な「社会問題」です!」より。

*掲載中の情報は誌面掲載時のものです。商品は販売終了している場合があります。