【漢字】「柿落とし=かきおとし」は間違い!読めそうで実は読めない漢字3選|CLASSY.

9月の声を聞いても、「夏」の暑さは続きます。さわやかな「秋」は、どこへ行ったのでしょうか。さて、CLASSY.ONLINEでは「見た目は似ているけれどまったくの別物」という漢字を紹介していますが、今回は「画数はそれほど多くなく、見た目は簡単そうなのに、読めない漢字」を集めてみました。

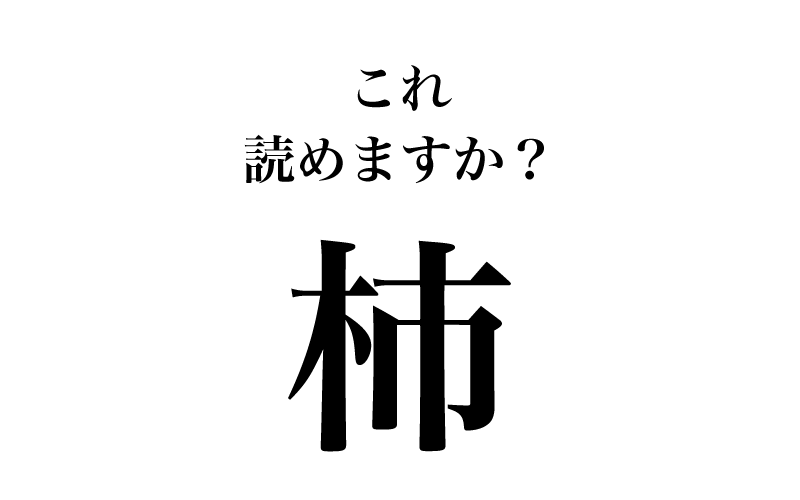

1.「杮」

最初は、「杮」(画数8)です。問題文は「改装されたホールで行われる、劇団の杮落とし公演を観覧する」

これは「かき(おとし)」でしょう、と即答したあなた、「柿」ならば、その通りです。でも「柿」(常用漢字)ではなく、「杮」(常用漢字外)なんです。違いがわかりますか? よく見る「柿(かき)」の字は、「木へん」の右側が「市場」の「市」です。「なべぶた(けいさんかんむり)」と、その下の「巾」の部分が分かれています。ところが、「杮」の字のほうは、そこがつながっています。つまり、別の字なんです。ぱっと見ても、パソコンやスマホの字体(フォント)によっては、その違いに気が付かないと思います。

読み方ですが、「こけら(おとし)」と読むのが正解でした。「杮(こけら)」とは、「材木のけずりくず」の意味を持ちます。新築や改築が行われた後で、最後に残った「杮(こけら)」をきれいに払い落とす、それが「杮落とし」です。「秋」の代表的果物である「柿(かき)」が色づいて木の枝からぽとりと落ちる、そんなイメージの「かきおとし」も、なかなか風流な読み間違いのような気がします。

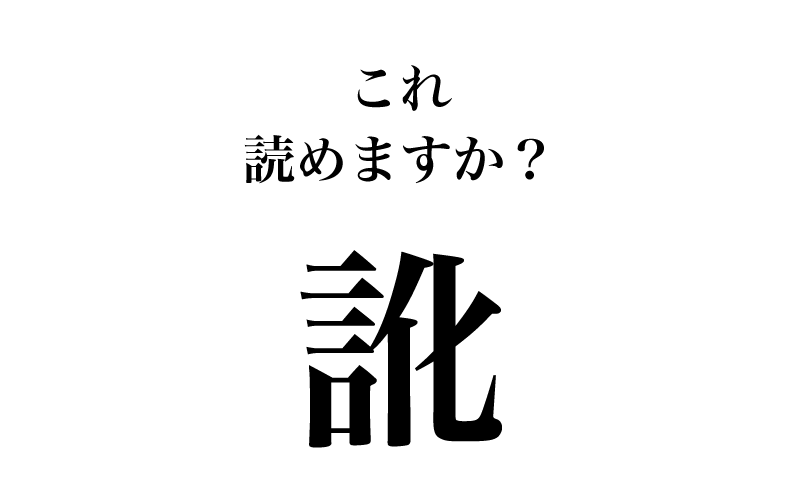

2.「訛」

次は、「訛」(画数11)です。こちらも常用漢字外です。問題文は「都会のターミナル駅で懐かしい故郷の訛を耳にした」。

どうでしょう、読めましたか? 正解は「なまり」でした。問題文で何となくおわかりかもしれませんが、「訛」とは「ある地方特有の、標準語・共通語とは異なる発音」のことです。音読みは「カ」。「転訛(テンカ)=語の本来の音がなまって変化すること」などを、見かけることがあります。

ところで、「訛(なまり)」と聞くと真っ先に思い浮かぶのは、石川啄木のこの短歌です。「ふるさと訛なつかし/停車場の人ごみの中に/そを聴きに行く」岩手県出身の啄木にとって、帰れない故郷を間近で感じられる場所は「上野駅」だったのでしょうね。なお、「訛り」と送りがなを伴っても、読み方は「なまり」です。

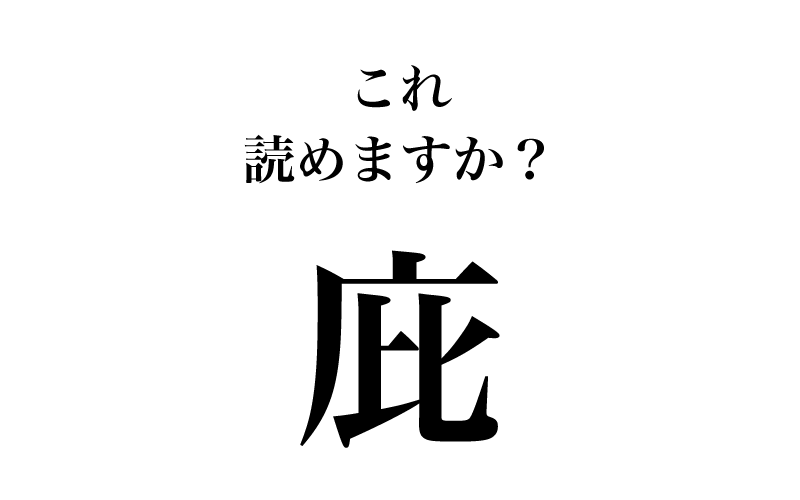

3.「庇」

最後は、「庇」(画数7)です。こちらも常用漢字外です。問題文は「帽子の庇に思い思いの言葉を書き込んだナインが躍動する」。

さて、読めましたか? 正解は「ひさし」でした。漢字「庇」の音読みは「ヒ」です。熟語「庇護(=かばって守ること)」を見たことがあるでしょう。訓読みは「ひさし」です。送りがなを付けて「かば(う)」とも読みます。この「庇(ひさし)」は、「日光・雨などを防ぐため、建物の窓・出入口・縁側などの上に張り出した片流れの小屋根」のこと。昔から言われていることわざに「庇を貸して母屋を取られる(=一部を貸したために、その全部を取られてしまう、恩を仇で返される)」がありますね。ほぼ、「軒(のき)」と同じ意味で使われます。

また、問題文のように、「帽子(ひたい)の上に突き出した部分。つば」のことも表します。最近は甲子園球児の多くがやっていましたね。自由な新しい風を感じます。最後に、字形のよく似た漢字に「屁」がありますので、間違えないでください。これは「へ=おなら」です。

では、今回はこのへんで。

《参考文献》

「広辞苑 第六版」(岩波書店)/「新明解国語辞典 第八版」(三省堂)/「明鏡国語辞典 第三版」(大修館書店)/「古語林」(大修館書店)/「難読漢字辞典」(三省堂)/「1秒で読む漢字」(青春出版社)

文/田舎教師 編集/菅谷文人(CLASSY.ONLINE編集室)