シニア生活文化研究所代表理事・小谷みどりさん(56)死別者同士が気軽に話ができる『ボツイチの会』を作ったきっかけとは?

どんなに仲のいい夫婦でも、一緒に死ぬことはできません。いずれ、どちらかが先立ち、どちらかが残されるのです。そのとき、悲しみや寂しさの中からどう立ち上がるのか……今回は、ご経験された方々にお話をうかがいました。すると、伴侶からのバトンを受け取って、前に進み続ける妻たちの姿が見えてきたのです。

▼あわせて読みたい

とよた真帆さん(57)夫のがん告知から1年。早すぎる別れ…。その後、彼女が受け継いだ使命とは?

小谷みどりさん 56歳・東京都在住

シニア生活文化研究所代表理事

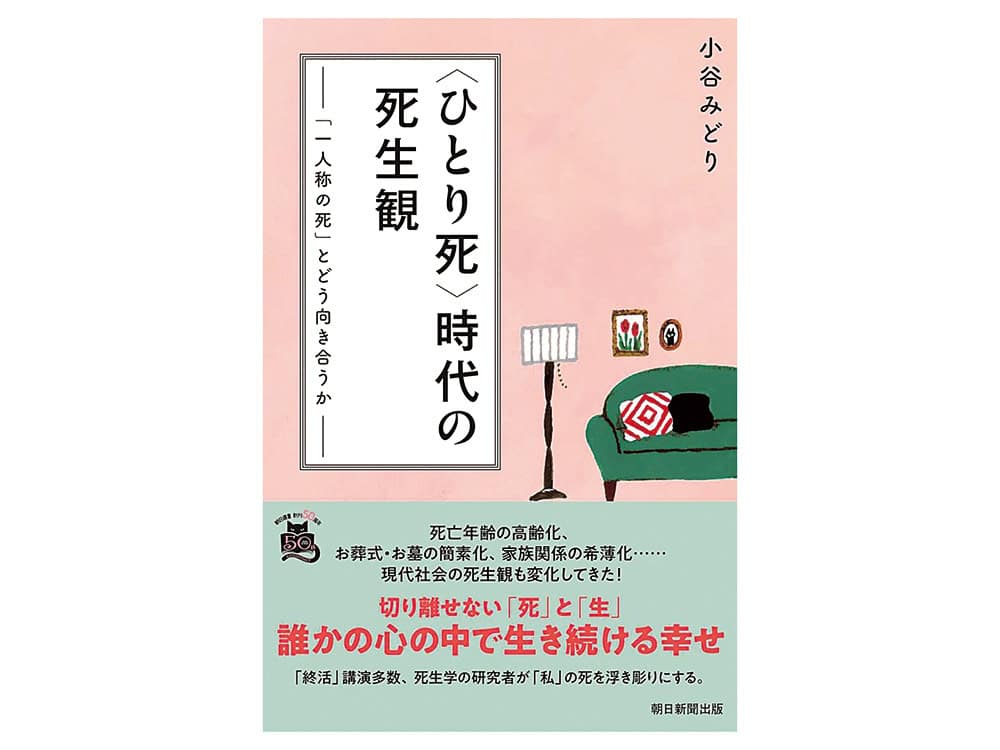

第一生命経済研究所主席研究員を経て’19年からシニア生活文化研究所所長。専門は死生学、生活設計論。大学で講師・客員教授を務める。

いつかは誰もが〝ボツイチ〟に。

そのとき繫がれる人はいますか?

そのとき繫がれる人はいますか?

11年4月、朝起こしにいくと、ベッドの中でご主人は亡くなっていました。「仕事柄、ご遺体に接することがあり、見てすぐ腕に死斑があるのに気づきました。〝昨晩まで普通にしていたのに、どうして亡くなっているの?〟と疑問ばかりが湧いてきます。誰かに知らせなくてはと夫の携帯を開きましたが、一体誰に知らせたらいいのか……。海外駐在時代の先輩に知らせ、義母を実家から呼び寄せ、通夜、葬儀を行いました。強制的に行政解剖をさせられましたが結局死因はわからず、私の中には悲しさより、なぜ死んだのか、というモヤモヤばかりが残りました。また、もともと夫は出張が多かったので亡くなった実感はなく、どこか遠いところにいるような気がしていました」。1週間後、大学の授業が始まり、教壇に立った小谷さんは、夫を亡くした経験を冒頭で話しました。

「生徒は一瞬シーンとしていましたが、盛り上げようと面白く話をしたんです。みんなが笑って聞いていた中で、一人だけ笑わない生徒がいました。授業後に感想を書いてもらうと、そこには、がんで妻を亡くし働く意味を見失って退職したこと、このままではダメだと思い大学に入学したことが書かれていました。ところが彼は会うたびに元気になり、飲み会にも誘ってくれるようになったんです。その様子を見て、人との繫がりこそが大事なんだと実感しました」。

死別者は、亡くなった人の話をする場がないと言います。「同窓会やランチ会でみんな、夫の話をしますよね。でも死別者が夫の話をすると、とたんに『かわいそうに』という空気になる。それが申し訳なくて、自分だけ話せないという方は多いのです。それで、死別者が気軽に話ができる『ボツイチの会』を作りました」。

「ボツ(没)というのは、死別という意味。未亡人とかやもめなどと呼ばれますが、未亡人は〝まだ亡くなっていない人〟ですし、〝男やもめはウジが湧く〟などと言い、哀れ、汚いといった、マイナスなイメージがあります。でも死別はバツイチと同様に、普通で、かわいそうなことではないという思いがこもった名前です。テーマは〝配偶者の分も人生を2倍楽しむ使命がある〟。実際は、お酒を飲みながら気兼ねなくおしゃべりしたり、情報交換をしたりする会です。それぞれボツ歴(死別してからの年数)は異なりますが、同じ体験をしているので、お気の毒にと思われることもなく、無理なく共感しあうことができます」。

小谷さんが死別したのは、42歳のとき。「早かったけれど、今となっては自分の生活を立て直すことができて良かった。夫婦はどちらかが必ず一人残されますが、年をとればとるほどシングルアゲインは大変です。パートナーが他界したとき、子どもしか頼る人がいなかったら、それはもう子どもがかわいそうです。夫婦ともに、自立しておかねばなりません。女性陣は今日から鬼嫁になって夫を訓練してください。そして、配偶者と関係のない自分の楽しみを見つけましょう。また、血縁以外で、困ったときに助けてくれる人をたくさん見つけておきましょう。私は、ボツイチのボランティアを募ってシニア食堂を開いています。誰かのために食事を作るのは楽しく、また来てくれる方と繫がることで、お互い『助けて』と言いやすい関係が築けると感じるのです。夫の死を無駄にしない……それは、時間を無駄にしないことだし、嫌いな人との飲み会には行かないことだし、やりたいことを後回しにしないということ。ボツイチでなければ、今の自分は、おそらくなかったでしょうね」。

小谷さんが主宰する ボツイチの会とは?

「ボツイチの会」は配偶者が没し、一人になった人の会で「先だった配偶者の分も、2倍人生を楽しむ使命を帯びた人の会」というテーマを掲げ、定期的に集まって、お酒や食事を共にして自由に話をしています。主宰は小谷みどりさん。立教セカンドステージ大学の在籍者、または卒業生が参加できます。

<編集後記>ボツイチは他人事じゃない 心構えは誰にでも必要

「夫がかわいそうでならなかった。けれど、かわいそうなのは夫で、私自身が悲嘆に暮れていたわけではなかったんです」と振り返った小谷さん。「悲しいでしょ?」という言葉は、ときに、悲しそうにしなければいけないという圧力になるのだと知りました。私も1/2の確率でボツイチになる。その覚悟は今からしておかねばと感じました。(ライター 秋元恵美)

撮影/平井敬治 取材/秋元恵美 ※情報は2025年8月号掲載時のものです。

おすすめ記事はこちら

▶夫の死が教えてくれた “本人が望む生き方”。共有した「終活」が今の私の役割に