【更年期はリスク増】女性にも起こる「痛風」を防ぐには?薬剤師が教えるセルフケア5選

「痛風って男性の病気じゃないの?」そう思っている女性は多いかもしれません。しかし実は更年期を迎える頃、女性も痛風になるリスクが高まります。痛風のメカニズムや、痛風を防ぐためのセルフケアのポイントをご紹介します。

◆あわせて読みたい

▶【人間ドッグのキホン】40代50代になったら受けるべきオプション検査とは?

1.そもそも痛風って?

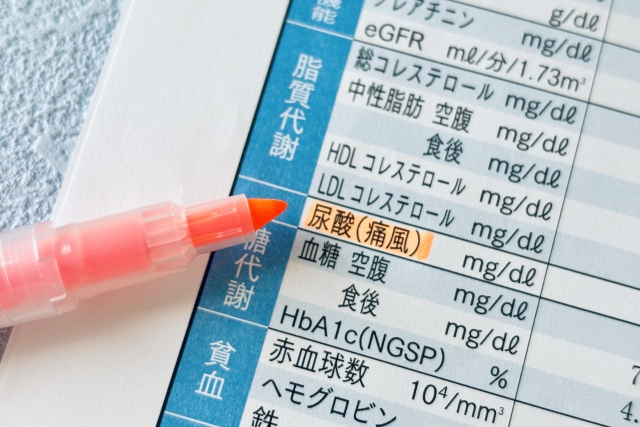

痛風とは、血液中の尿酸が増えすぎることで起こる病気です。

尿酸は、細胞の代謝によって生じる老廃物のこと。通常は腎臓から尿として排泄されますが、何らかの理由で血液中の尿酸が増え、血清尿酸値が正常値の7.0mg/dlを超えると「高尿酸血症」と診断されます。

尿酸値が高い状態が続くと、尿酸が結晶化し、関節内に沈着しやすくなります。これを白血球が「異物」とみなして攻撃することで、激しい炎症と痛みが起こる「痛風発作」を引き起こすのです。

多くの場合、痛風発作は足の親指の付け根に起こりますが、膝や足の甲などにも症状が現れることがあります。激痛になる前に、ムズムズ、ピリピリとした違和感を覚える場合もあります。

痛みや腫れは2週間程度で落ち着きますが、放置すると半年後〜1年程度で再発する可能性が高くなるため、痛みが起きた場合は、内科や整形外科で適切な治療を受けましょう。

尿酸値の上昇に関与する原因の一つが、肥満です。肥満によって腎臓の機能が低下し、尿酸を排出する力が弱まることで、尿酸値が高くなりやすくなります。

また、女性の場合、閉経前はエストロゲン(女性ホルモン)の働きにより尿酸の排泄が促進されているため、痛風の発症は少ないとされています。しかし更年期を迎えるとエストロゲンの分泌が減少して尿酸の排泄が滞りやすくなり、痛風のリスクが高まるため注意が必要です。

2.痛風を招くNG行動

更年期以降の女性が痛風を防ぐには「避けるべき習慣」を知ることが大切です。何気ない日常の行動が、知らず知らずのうちに尿酸値を上げているかもしれません。痛風を招く代表的なNG行動を紹介します。

①プリン体の過剰摂取

プリン体は、体内で尿酸に分解される成分です。プリン体とは細胞の核である核酸の主成分のことで、ほとんどの食材に含まれています。特に多く含む食材としては、レバーや白子、魚の干物、イワシ、カツオなどが挙げられます。

プリン体を多く摂りすぎると、尿酸が過剰に生成されて血液中の尿酸が増加しやすくなるため、上記のような食材を日常的によく食べる食生活を続けている場合は注意が必要です。

②アルコールの過剰摂取

アルコールは尿酸の排泄を妨げ、体内での尿酸生成を促進する作用があります。中でもビールはプリン体を多く含むため、痛風リスクを高める飲み物に挙げられます。

アルコール自体に尿酸値を上げる作用があるため、プリン体ゼロとうたわれているビールやビール以外のお酒を飲んでいる場合でも飲み過ぎは禁物です。

3.痛風を防ぐセルフケア5選

痛風の予防には、食生活や運動習慣などを見直すことが大切。無理なく続けられるセルフケアで、尿酸値をコントロールしていきましょう。

①食生活を見直す

尿酸値を安定させるには、まず食生活の見直しをしましょう。プリン体の多い食品を控えるのはもちろん、野菜や果物を積極的に取り入れることがポイントです。

特に、ビタミンCには尿酸の排出を促す働きがあります。オレンジやキウイなどの果物をデザートにしたり、ブロッコリー、ピーマンなどの野菜を使った一品をプラスしたりしてビタミンCを摂りましょう。ただし、果物に含まれる果糖は過剰に摂取するとかえって尿酸値を高めるリスクがあるため、適量を心がけてください。

また、お酒の飲み過ぎを避けることも大切です。厚生労働省が示しているアルコールの1日の摂取目安量は20g程度で、ビールなら中瓶1本(500ml)、日本酒なら1合(180ml)程度です。飲酒の習慣がある場合は、目安量を超えないように意識しましょう。

②適度に運動する

適度な運動で脂肪燃焼を促し、肥満を防ぐことも、痛風予防に有効です。運動によって血行を促進され、尿酸の排泄がスムーズになります。

おすすめはウォーキングなどの有酸素運動です。朝と夕方に散歩する、通勤に自転車を使うなどの運動を、1日30〜60分程度行うことを意識しましょう。

ただし、激しい運動は逆に尿酸値を上昇させます。脈が少し速くなる程度の軽い運動に留めましょう。

③十分に水分を摂る

尿酸の排出を促すために、1日約1.5Lの水分をこまめに補給することも大切です。体内の水分が不足すると、血液中の尿酸濃度が上がりやすくなります。特に、朝起きた時や入浴後、運動後は脱水状態になりやすいため、意識的に飲みましょう。

ただし、甘いジュースやスポーツドリンクには果糖が多く含まれています。これらは尿酸値を上げる原因になるためできるだけ控え、水や麦茶などで水分補給するのがおすすめです。

④ストレスを発散する

ストレスは自律神経のバランスを乱し、尿酸の排泄を妨げる要因となります。交感神経が優位になると、血流や代謝にも悪影響が出やすくなるため、意識的にリラックスする時間を持つことが大切です。

ゆっくり入浴する、好きな音楽を聴く、深呼吸を取り入れるなど、自分なりの癒し習慣を見つけましょう。

⑤漢方薬を活用する

漢方薬の力を借りて肥満を改善することも、痛風予防につながります。漢方薬であれば飲むだけでいいため、セルフケアとして取り入れやすいのが特徴です。忙しくてなかなか手が回らないという場合でも、続けやすいでしょう。

痛風対策には、「関節の腫れや炎症を抑える」といった作用で痛みを和らげ、「脂肪燃焼を促す」「水分代謝を促して不要物を体外へ排出する」といった働きで高尿酸血症の原因となる肥満にアプローチする漢方薬を選びます。

<痛風対策におすすめの漢方薬>

・越婢加朮湯(えっぴかじゅつとう)

体の余分な熱を取り除き、余分な水分を排出することで関節の炎症や腫れに働きかける漢方薬です。

・防風通聖散(ぼうふうつうしょうさん)

血流や水分代謝を良くして、便や汗などで不要物を体外へ排出するのを助けるとともに、脂肪代謝を促す働きのある漢方薬です。

・防已黄耆湯(ぼういおうぎとう)

水分代謝を上げて、余分な水分を排泄し、関節痛や水太りを改善する働きのある漢方薬です。

体質や症状によって選ぶべき漢方薬は異なります。自分に合う漢方薬を知りたい場合は、漢方薬に詳しい医師や薬剤師に相談すると安心です。漢方薬もセルフケアに取り入れながら、自分に合った方法で痛風対策をしましょう。

<参考文献>

※1 厚生労働省健康日本21アクション支援システム~健康づくりサポートネット~「高尿酸血症」

※2厚生労働省健康日本21アクション支援システム~健康づくりサポートネット~「アルコールと高尿酸血症・痛風」

※3 公益社団法人長寿科学振興財団健康長寿ネット「ビタミンCの働きと1日の摂取量」

※4 厚生労働省「健康に配慮した飲酒に関するガイドラインについて」

※5 公益社団法人長寿科学振興財団健康長寿ネット「水は1日どれくらい飲めば良いか」

薬剤師・元漢方薬生薬認定薬剤師 / 修士(薬学) / 博士(理学)。神戸薬科大学大学院薬学研究科、大阪大学大学院生命機能研究科を修了し、漢方薬の作用機序を科学的に解明するため、大阪大学で博士研究員として従事。現在は細胞生物学と漢方薬の知識と経験を活かして、漢方薬製剤の研究開発を行う。世界中の人々に漢方薬で健康になってもらいたいという想いからオンラインAI漢方「あんしん漢方」で情報発信を行っている。

編集/根橋明日美 写真/PIXTAほか

◆こちらの記事もおすすめ

▶血管年齢を若返らせる!薬剤師に聞いた「気軽にできるアンチエイジング方法」5選