作家・金原ひとみさん(42) 思春期娘たちへの教育は、縁を切った自身の母が反面教師です

2003年、20歳の時に小説『蛇にピアス』ですばる文学賞及び芥川賞を受賞し、衝撃的デビューを遂げた金原ひとみさん。

その後も、自身の抱える“生きづらさ”を小説に託し、数々の賞を受賞、

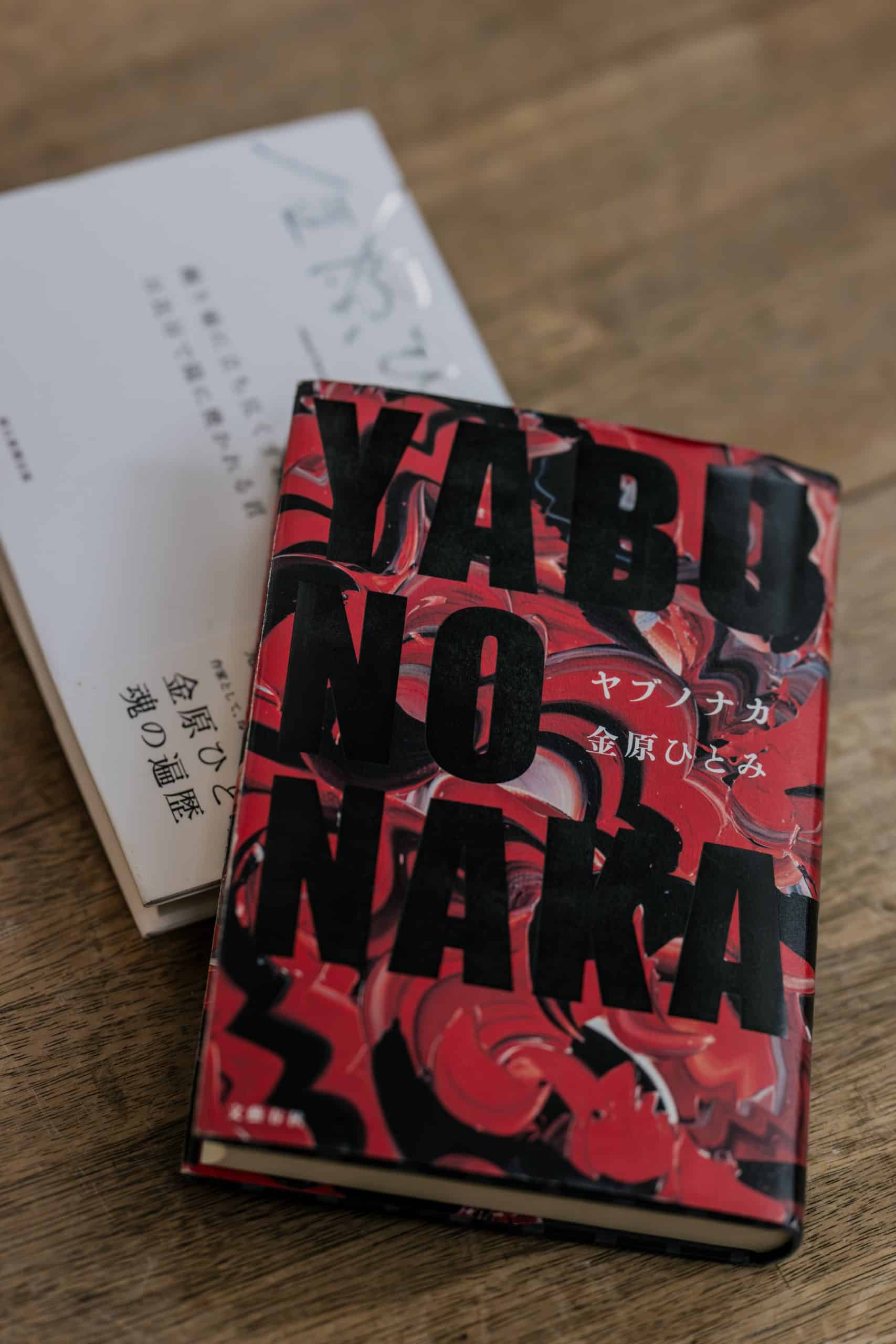

そして、「変わりゆく世界を、共にサバイブしよう。」というメッセージと供に発刊された

近著『YABUNONAKA-ヤブノナカ』では、毎日出版文化賞を受賞しました。

そんな金原さんも、思春期の娘二人の母。

小学校、中学校では不登校、高校は中退という経験を持つ金原さんが母となり、

自身の過去をどんなふうにとらえ、娘たちにどう接しているのかをお聞きしてみました。

▼合わせて読みたい

作家・金原ひとみさん(42)、 40代になってすぐに離婚。解き放たれたように今、幸せです

自分みたいな“ヤバイ奴”が生まれてきたら……、と母になるのが恐怖でした

私は、自分があらゆる集団に馴染めない厄介な子どもだったので、

自分みたいな子が生まれたら育てられるだろうか、という恐怖がありました。

私もそうですが、元夫も問題児だったと聞いていたので、

とんでもない子供が出てくるのではないかと不安だったのですが、

生まれてきた長女は、私とは正反対の“陽キャ”でした。

悲観的な私とは真逆で、常に楽観的なマインドで生きている。

同じクラスだったら絶対に仲良くならなかったよね、ってよく話しています。

次女は、長女とは全くちがう精神性でありながら

学校や友達も好きで、マイペースですが協調性のある子です。

親子間のみならず、姉妹間でも性格が全くちがうのを見ていると、

血縁というものに過剰な意味づけをしなくていいんだと、自分が無意識的に

捕われていたものから解放されるような思いになります。

今の時代が子ども達にもたらすのは、疲弊感

今は中学生、高校生になった娘たちの割とおおらかな性格は、フランスにいた経験が

若干影響しているのかな、とも思います。

特に、小学校時代をフランスで過ごした長女は、塾というものがない地で、

受験も意識せずに過ごしてきました。

基本的に進学が内申と面接で決まるので、幼少期の過ごし方が日本とは全く違うんですね。

小学生は、タブレットは持っていてもスマホは持っていなかったり、

子供だけでは外に遊びに行けなかったり、環境的にすれにくいという側面もあります。

私は小学校のころ、学校の非常階段の踊り場から下を覗いて、

いつ飛び降りようかと悩んでいる子どもでした。

幼稚園も休みがち、小学校は半分くらいしか、

中学も三日しか行かず、高校は数ヶ月で中退。

当時の生きづらさと、根底にあるものは今も変わらないのですが、

それに加え、“時代がもたらす苦しみ”というものもあると思います。

私の近著『YABUNONAKA』では、主人公の娘、大学2年生の伽耶のモノローグ、

「元々ずっと疲れてて、でも疲れていることに気づけなかっただけなのかも」

という言葉に象徴されるように、今の時代がもたらすものに“疲弊感”があると思います。

例えば、中学受験がスタンダードになってきたこともそうですが、

気遣いの時代で、全方向的に色々なことを気にかけなくちゃいけない。

私たちの時代には、それはなかったですから。

SNSの存在も、今の時代の生きづらさに拍車をかけていると思います。

友人の子どもの学校では、LINEのやり取りが問題になって、

保護者会で「お子さんのLINE」を確認してくださいと言われたことがあったそうです。

ショックを受けたと話していたんですが、

親たちがしてほしくないやりとりをする子供達というのは、普遍的な存在です。

私たちの世代でも、羽目を外して痛い目に遭う子はいましたが、

デジタルタトゥーという一生消えないものを負ってしまう可能性があります。

当時も取り返しのつかない傷を負うことはありましたが、その質が変わってきているので、

こちら側が気を付けるべきポイントも変わってきているのを実感してます。

母は反面教師。子どもを抑圧せずにほど良い距離感を保つことを心がけています

とはいえ、私はできる限り子供にあれこれ注意、干渉をしすぎないように気をつけています。

今は、特に人との距離感が必要とされていて、社内でも家庭でも、ガツガツ怒ったり、

極端な意見を押し付ける人が嫌われます。

その距離感を一瞬でも間違ってしまうと、信頼関係を再び構築していくのはとても難しいと、

これまでの育児の中で経験してきました。

私の時代には怒鳴られたり手を上げられたりしていましたが、当然そんなものは通用しません。

今の時代を生きている子供に過去のメソッドを適用しても、生まれるのは悲しい結末だけです。

私自身、学校にいくことを強要されたり、過剰に干渉してくる母親に耐えられず縁を切りました。

身近なところでも距離感をミスった親が切り捨てられていくケースをたくさん見てきました。

家庭とは、自由意志で参加できるコミュニティではないからこそ、

相手の意思を最大限尊重する必要があるんです。

それが功を奏しているのかどうかわかりませんが、今のところ、子ども達とはいい距離感で

付き合うことができているように感じています。

中学生、高校生になった娘たちとは、一緒にショッピングに出かけたりもするし、

「コーデが決まらないから助けて!」と駆り出されることもあります。

特に長女とはあらゆるサイズが同じなので、共用できるものが多くて助かっています。

この間は、出かける間際に「コートがない!」と探していたら、

長女が先に着て出かけていたようで、「やられた」と。

とはいえ、今日のブーツは長女のものなんですけれど……(笑)。

“不登校”という通過点がなかったら、今の私はいなかった

学校に行けず、生きづらさのあまり手すりから下を覗いていた自分が

こんな陽キャな娘と仲良くやっている今の私を見たら、驚くかもしれません。

でも、“不登校”は私にとって必要な時期だったのは確かで、

あの時期がなかったら、今の自分は絶対にいなかったし

この世に生を受けた以上、通らなくてはならないイニシエーションだったのだと思います。

皆それぞれ、生きるための通過点があるとしたら、

私にとっては「不登校」がそうだったのでしょう。

いまあの踊り場から地面を見下ろす自分に会ったとしても、

それはあなたにとって必要なものなんだと、見守ることしかできないと思います。

YABUNONAKA-ヤブノナカ-

MeToo運動、マッチングアプリ、SNS……世界の急激な変化の中で溺れもがく人間たち。対立の果てに救いは訪れるのか—―?

文芸誌「叢雲(むらくも)」元編集長の木戸悠介、その息子で高校生の越山恵斗、編集部員の五松、五松が担当する小説家の長岡友梨奈、その恋人、別居中の夫、引きこもりの娘。ある女性がかつて木戸から性的搾取をされていたとネットで告発したことをきっかけに、加害者、被害者、その家族や周囲の日常が絡みあい、うねり、予想もつかないクライマックスへ——。

2025年、毎日出版文化賞受賞受賞作。

金原ひとみ

1983(昭和58)年、東京生れ。2003(平成15)年、『蛇にピアス』ですばる文学賞。翌年、同作で芥川賞を受賞。2010年、『TRIP TRAP』で織田作之助賞、2012年、『マザーズ』でドゥマゴ文学賞、2020(令和2)年『アタラクシア』で渡辺淳一文学賞、2021年『アンソーシャル ディスタンス』で谷崎潤一郎賞、2022年『ミーツ・ザ・ワールド』で柴田錬三郎賞を受賞。2025年11月『YABUNONAKA-ヤブノナカ-」で毎日出版文化賞受賞。近著に作家生活20年にわたって書き継がれたエッセイ&掌編小説を完全収録した「踊り場に立ち尽くす君と日比谷で陽に焼かれる君」がある。

撮影/田頭拓人 取材・構成/河合由樹